烟台海岸带所解锁我国重大海洋溢油事故中原油/凝析油污染差异密码

近期,中国科学院烟台海岸带研究所海岸带环境过程研究组联合吉林大学、烟台海事局烟台溢油应急技术中心,通过空间分析、化学计量学源解析及生态风险评估等方法,系统对比了两起重大溢油事故后表层沉积物中PAHs的污染特征,揭示了不同类型溢油的污染轨迹差异及环境归趋机制。研究成果明确了不同油种污染物的扩散差异,为我国海洋溢油生态风险评估以及特殊油种溢油风险的精准防控提供了关键科学依据。

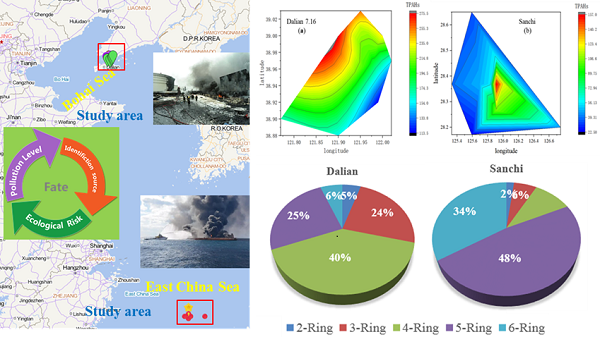

两起溢油事故发生60天后,本研究对表层沉积物与油样进行采集分析。结果显示:大连新港溢油区域表层沉积物PAHs总浓度(113.97-275.5 ng/g dw)显著高于“桑吉”轮溢油区域(22.97-156.64 ng/g dw),且两者污染分布特征与浓度差异成因不同(图1)。大连新港区域的PAHs高浓度区呈“近岸向远海递减”趋势,这与历史工业排放和此次原油溢油的协同影响密切相关;而“桑吉”轮区域的PAHs浓度则以沉船为中心呈径向递减,这主要归因于凝析油的高挥发性,使其在环境中实现高效自然衰减。

图1 溢油事故影响区域海洋表层沉积物中PAHs的空间分布特征

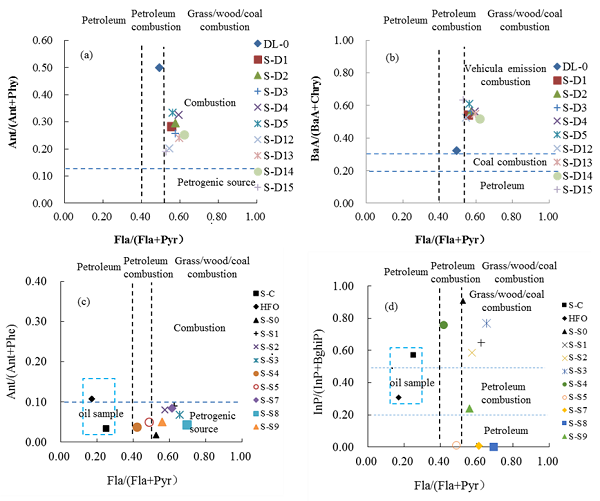

PAHs的环境来源解析显示,不同事故影响区域的PAHs成因存在显著差异(图2):大连溢油事故区域PAHs主要源于石油燃料泄漏与化石燃料和生物质不完全燃烧;“桑吉”轮区域以重燃油风化与燃烧混合输入为主导,重燃油因其高黏度在低流速环境中滞留率高,成为沉积物PAHs主要来源。

图2 沉积物中多环芳烃诊断比值的双变量图

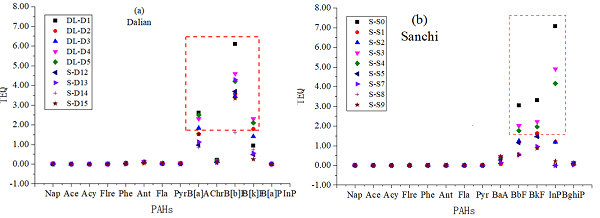

生态风险评估结果显示,尽管两起溢油事故影响区域沉积物中PAHs浓度均低于安全阈值,但进一步的毒性当量分析显示站点特异性风险显著(图3)。大连新港区域需重点关注燃烧衍生的高环PAHs潜在危害,“桑吉”轮区域则需对重燃油衍生的5-6环PAHs开展持续监测,以防范长期环境风险。

图3 溢油事故中各多环芳烃单体的毒性当量(TEQ)分析

研究提出了区分溢油类型、统筹“急性—慢性”污染源治理的三大关键管理建议。一是针对不同油类制定差异化应对策略:凝析油溢油需重点防控初期挥发态PAHs对大气与表层水体的短期影响,原油溢油则应关注沉积物中PAHs与历史工业污染的协同累积;二是强化重燃油污染管控,即便凝析油快速衰减,重燃油仍可能成为沉积物长期污染来源,需完善船舶燃油泄漏监测体系;三是建立“总量—TEQ—来源”三位一体的风险评估框架,优先管控高毒性PAHs(高分子量PAHS,HMW-PAHs),同时考虑区域历史污染背景,避免单一聚焦溢油而忽视慢性工业污染源。

本研究为我国重大溢油污染事故生态风险评估和应急处置提供了新认知,赋能海洋溢油精准治理。相关研究成果发表于国际期刊《Marine Environmental Research》,第一作者和通讯作者为烟台海岸带所王传远正高级工程师。该研究得到了国家自然科学基金区域(山东)创新发展联合基金和山东省重点研发计划等项目的资助。

相关文章:

Chuanyuan Wang*, Ping Guo, Jianhui Tang, Haijiang Zhang. Crude vs. condensate: Contrasting pollution trajectories and management implications from two major oil spills in China’s marine ecosystems. Marine Environmental Research, 2025, 212: 107594.

附件下载: