烟台海岸带所揭示海星皂苷潜在生态毒性机制

近年来,我国黄渤海部分近岸海域海星种群异常增殖,对重要养殖物种及相关产业造成显著捕食压力和经济损失。海星体内富集的甾体皂苷,被视为其抵御天敌、适应高竞争环境的关键“化学武器”,但这些物质在海洋环境中释放后是否会对非靶标生物,尤其是卵与胚胎等高度敏感的早期生命史阶段构成潜在危害,仍缺乏系统研究和科学评估。近日,中国科学院烟台海岸带研究所海洋化学生态研究组(李可研究团队)在海星化学防御物质及其生态毒性研究方面取得重要进展。

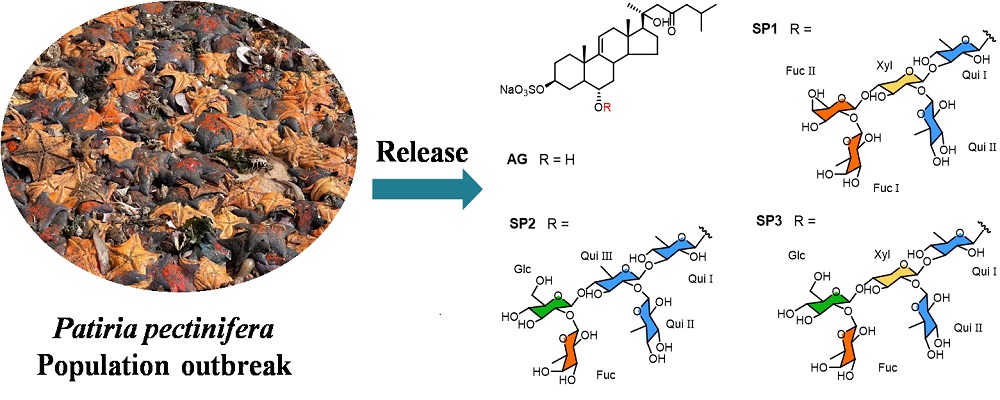

针对近年来黄渤海近岸海域海燕(Patiria pectinifera)异常暴发及其对养殖业造成的生态与经济风险,研究团队从该物种中分离纯化出三种海星皂苷(SP1–SP3)及其共同苷元(AG),并以经典海洋生态毒理模型生物——海水青鳉(Oryzias melastigma)胚胎为对象,系统评估其毒性效应与分子作用机制。

图1 海星种群爆发释放的皂苷及其苷元

研究结果表明,海星皂苷及其苷元均对鱼类胚胎表现出显著毒性,其中SP1–SP3的毒性远强于AG。暴露胚胎出现心率异常、心脏结构拉长、血液淤积和发育迟缓等典型心血管损伤与畸形表型。进一步的构效关系分析揭示,皂苷分子中糖链的组成和连接方式对毒性具有关键调控作用,微小的结构差异即可导致毒性水平的显著变化。结合转录组与生化指标分析,研究首次系统阐明了海星皂苷通过干扰Na⁺/K⁺-ATPase等离子泵功能及心肌收缩相关信号通路诱发心脏毒性的分子机制,为理解海星“化学武器”对非靶标生物早期生命史阶段的潜在生态风险提供了重要实验依据。

研究进一步指出,当海星大规模暴发、死亡分解或发生疾病时,体内皂苷类毒性物质可能在局地高浓度释放,对同域栖息的鱼类胚胎和其他海洋生物造成潜在危害。这一发现深化了对海星“化学防御体系”的理解,为评估海星暴发与近海养殖安全、生态风险管理之间的关联提供了科学依据。

该成果发表于国际重要期刊《Ecotoxicology and Environmental Safety》,第一作者为烟台海岸带所博士研究生张然然,通讯作者为李可研究员。该研究得到国家自然科学基金的资助。

文章链接:

Ranran Zhang, Zhen Lu, Derui Wang, Zhi Yan, Xueting Sun, Xiaodong Li, Xiuli Yin, Ke Li. 2025. Ecotoxicological hazards of sea star-derived asterosaponins: mechanistic insights into embryotoxicity and cardiotoxicity in marine medaka. Ecotoxicology and Environmental Safety, 303, 118908. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2025.118908.

附件下载: