烟台海岸带所评估土壤无机碳对黄河三角洲生态系统总碳储量的贡献

滨海湿地是蓝碳生态系统的核心组成,在调节全球气候变化以及固碳增汇能力方面具有不可替代的作用。然而,近几十年来,高强度的人类干扰——特别是土地利用变化(LUCC)和防潮堤坝建设等,正显著改变滨海湿地的碳储量格局。已有研究分别探讨了这两类因素对碳储量的影响,但对于其共同作用的叠加效应仍缺乏系统性认识。另外,现有研究大多聚焦于大河三角洲生态系统中有机碳储量(EOC)的估算,普遍忽略了土壤无机碳(SIC)的贡献,可能导致滨海湿地总碳储量的严重低估。近期,中国科学院烟台海岸带研究所海岸带土壤和沉积物环境风险与生态修复研究组(骆永明研究团队)发现,土壤无机碳在黄河三角洲生态系统的总碳储量中扮演着关键角色,其作用不容忽视。

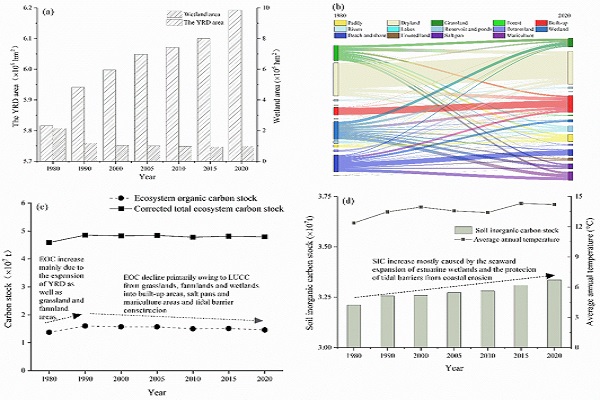

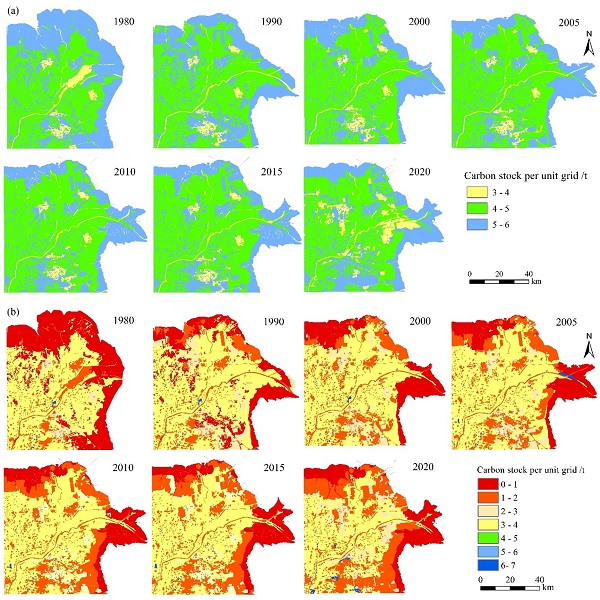

研究结合InVEST模型、统计学方法和GIS技术,构建了模型四大碳库,并基于100多个点位的土壤实测碳数据对模型进行检验和校正,评估了黄河三角洲湿地1980~2020年碳储量的动态变化及其驱动因素。结果显示:1980~2020年,黄河三角洲不同碳组分的变化趋势呈现明显分异特征:SIC库呈持续上升趋势(+3.9%),主要归因于黄河三角洲不断向海淤进以及防潮堤坝建设减弱了海岸侵蚀;相比之下,LUCC与防潮堤坝工程对EOC库总体上产生负面影响,导致EOC库1990年后趋于下降(-8.8%)(图1和图2)。在此基础上提出了黄河三角洲未来生态修复的可行路径:建议优先采取战略性的土地利用优化措施,如增加植被覆盖、推进湿地恢复与盐碱地高效利用,以协同促进有机与无机碳储量的提升。

图1 1980~2020年黄河三角洲及湿地面积变化(a)、土地利用变化桑基图(b)、生态系统有机碳和总碳储量变化(c)、土壤无机碳储量与年均气温变化(d)

本研究明确了土壤无机碳在滨海湿地生态系统碳储量估算的重要贡献(占比高达68%),创新性地将土壤无机碳纳入InVEST模型,不仅提高了湿地碳储量估算的整体精度,也为全球河流三角洲区域的模型应用与改进提供方法借鉴。另外,开展了长达40年的碳储量动态变化分析,获取了更全面、连续且可靠的时间序列数据,为长期碳循环研究奠定了坚实基础。

图2 黄河三角洲1980~2020年土壤无机碳(a)和生态系统有机碳储量(b)的空间分布

相关研究成果以“Dynamics of inorganic and organic carbon stocks under land use change and tidal barrier construction in the Yellow River Delta during 1980–2020”为题,发表于国际知名期刊《Catena》。第一作者为烟台海岸带所姜德娟副研究员,通讯作者为李远副研究员。该研究得到了科技基础资源调查专项和山东省自然科学基金等项目的资助。

相关成果:

Dejuan Jiang,Hanqing Sun,Buli Cui,Xiaoguang Li,Lijuan Li,Yuan Li*,Yongming Luo. Dynamics of inorganic and organic carbon stocks under land use change and tidal barrier construction in the Yellow River Delta during 1980–2020. Catena,2025,261: 109569. https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109569.

附件下载: