烟台海岸带所揭示湿地碳汇功能的水位响应阈值及其调控机制

湿地生态系统是重要的陆地碳汇,其独特的水文和生物过程在缓解气候变化中发挥着不可替代的作用。然而,受气候变化与人类干扰影响,湿地水文过程发生显著变化,水位波动对碳汇功能的影响机制亟待深入研究。近日,中国科学院烟台海岸带研究所滨海湿地演变机制与生态修复研究组(韩广轩研究团队)依托中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站,构建了连续水位梯度的野外原位控制实验平台,系统开展了生态系统CO₂交换、土壤理化性质与植被功能性状的长期观测研究,识别出湿地碳汇功能对水位变化的响应阈值位于土壤-空气界面(-20 cm至0 cm之间),并揭示了该阈值的形成机制源于水位诱导的土壤-植被反馈过程。

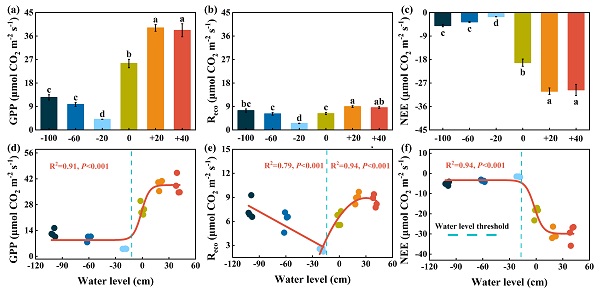

该研究设计包括地下100 cm至地表以上40 cm的六个水位梯度(-100 cm、-60 cm、-20 cm、0 cm、+20 cm、+40 cm),全面模拟湿地不同水文条件下的生态响应。长期监测发现,生态系统净CO₂交换(NEE)对水位变化呈非线性响应,并在-20 cm至0 cm之间出现明显阈值。水位升高至地表以上时,生态系统碳汇功能显著增强(图1)。

图1 湿地生态系统CO₂交换对水位梯度的响应

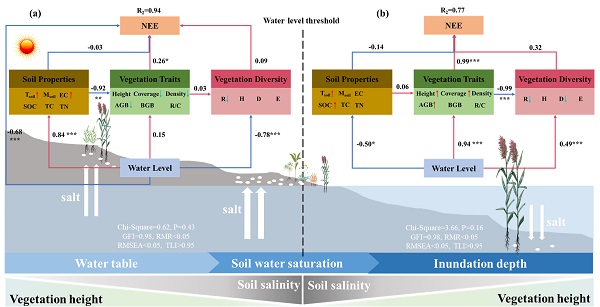

此外,研究通过结构方程模型与随机森林进一步分析,明确了水位调控碳汇功能的双路径机制:水位低于地表阶段,土壤盐分和含水量等因素主导植被生长和碳汇过程;水位高于地表阶段,植株高度和覆盖度等植被性状成为驱动碳汇的核心变量(图2)。研究同时指出,水位变化引发植被群落优势种发生转换,由耐旱性强的一年生低冠层植物(如Suaeda glauca)向多年生高冠层植物(如Phragmites australis)演替,从而驱动生态系统总初级生产力(GPP)、生态系统呼吸(Reco)及生态系统净CO₂交换(NEE)的整体跃迁。

图2 水位调控湿地生态系统碳汇功能的双路径机制

该研究通过野外原位控制实验,证实了湿地碳汇功能存在水位阈值,并深入阐释了其生态调控机制,有效填补了以往依赖模型模拟或全球综述分析的实证空白。研究成果不仅深化了对湿地生态-水文耦合机制的理解,也为未来湿地碳汇功能的模拟预测与水位管理策略提供了理论依据与实证支撑。

相关成果以“Thresholds of wetland carbon sink regulation by water level”为题发表于国际期刊《Environmental Science & Technology》。文章第一作者为烟台海岸带所2021级硕士研究生王炼京,共同通讯作者为烟台海岸带所韩广轩研究员和复旦大学聂明教授。该研究得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、中国科学院国际大科学计划项目以及山东省青年基金的资助。

成果信息:

Wang Lianjing,Zhao Mingliang,Nie Ming*,Adina Paytan,Isaac R. Santos,Wang Xiaojie,Cao Qixue,Song Weimin,Chu Xiaojing,Han Guangxuan*. 2025. Thresholds of Wetland Carbon Sink Regulation by Water Level. Environmental Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c03410

附件下载: